Каслинский чугунолитейный завод

История города Касли (дата основания) начинается в 1747 году, с закладки чугунолитейного завода на речке Кургулак, берущей начало в Большом Каслинском озере.

| В эпоху императора Петра I Центральный и Южный Урал, благодаря богатству своих недр, оказался в центре важнейших социально-экономических преобразований, охвативших Россию. Вихрь этих преобразований стремительно превращает Уральский край в ведущий центр черной и цветной металлургии России. В первой четверти XVIII в. здесь были заложены и успешно действовали такие крупные металлургические заводы как: Каменский (1701), Невьянский (1701), Алапаевский (1704), Шуралинский (1716), Быньговский (1718), Верхнетагильский (1720), Выйский (1722), Лайский (1723), Лялинский (1723), Екатеринбургский (1723), Полевской (1724), Верх-Исетский (1726) и др. |

Схема Каслинского завода

|

Всего же с 1701 по 1750 гг. на Урале было основано 71 металлургическое предприятие - 27 казенных заводов и 44 частных, обеспечивших отличным, а главное, - в несколько раз более дешевым, не уступавшим по качеству дорогому европейскому, металлом все отрасли хозяйства страны.

|

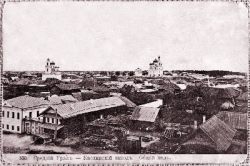

| Вид г.Касли XIX в. |

|

| Торговая площадь г.Касли XIX в. |

|

| Каслинский завод. Общий вид. XIX в. |

Иван III, отправляя в 1475 году Семена Толбузина в Венецию, поручил ему пригласить в Москву мастера, который знал бы хорошо литейное дело. Толбузину удалось привезти с собой такого мастера - Муроля. Благодаря Муролю (Альберто Фиоравенти), прозванному современниками Аристотелем, в России с 1483 года началась отливка бронзовых пушек. Изготовление артиллерийских орудий производилось в арсенале Москвы, который назывался пушечной избой. Пушечная изба, или Московский пушечный двор, долгое время работал на привозном металле (бронза, железо). Металл привозили в Россию голландские купцы через Архангельский порт, причем, стоил он баснословно дорого.

Высокие цены побудили голландца А. Виниуса просить московского царя о разрешении построить вододействующий завод для отливки чугунных вещей и «делания желез» по иностранному способу. До этого времени (первая половина XVII века) производство чугуна держалось в секрете от русских мастеров. Указ о разрешении строительства завода вышел в 1632 году. Построенный Виниусом завод назывался Городищенским.

На нем стали отливать пушки и ядра. В 1648 году голландец Акема и датчанин Марселиус построили другой завод на реке Скниге (на границе современной Московской и Тульской областей). Эти вышеуказанные заводы и положили начало Тульскому промышленному району России. Именно на этих заводах кузнецы Тульской слободки обучались у иностранных мастеров оружейному делу.

|

|

| Доменные печи |

История города Касли (дата основания) начинается в 1747 году, с закладки чугунолитейного завода на речке Кургулак, берущей начало в Большом Каслинском озере.

Герб г.Касли

|

|

| Указом от 1736г. частным промышленникам было разрешено покупать земли у местного башкирского населения. Канцелярия Главного правления уральских горных заводов в 1745 г по просьбе оренбургского губернатора И. И. Неплюева опубликовала обращение к частным лицам с призывом осваивать рудные богатства Башкирии. В ответ на это обращение посадский человек из Тулы купец Яков Родионович Коробков – (внучатый племянник первой жены Акинфия Никитича Демидова – младшего, и самого деятельного сына Основателя династии Демидовых – Никиты Антуфьевича Демидова) 15 мая 1746 года заключил с Оренбургской канцелярией контракт на строительство железоделательного завода 3 февраля 1747 года в Исетской канцелярии Челябинской крепости была составлена купчая на приобретение за 150 рублей Яковом Коробковым у старшины Мякотинской волости Янгильды Собхангулова, сына Багишева, 250 тысяч десятин земли под заводскую дачу. И в том же в 1747 году Яков Коробков заложил на Каслинском истоке (башкирское название этой реки – Кургулак) между озерами Большие Касли и Иртяш чугунолитейный и железоделательный завод в Исетской провинции. Здесь, кроме заводской плотины, построили еще 7 плотин для накопления воды, домну, 16 кричных и кузнечных горнов, 8 вододействующих молотов. Все заводские строения были сооружены из дерева и обнесены прочным деревянным заплотом. 18 августа 1749 года завод был пущен и за месяц дал 6 тыс. пудов железа (кроме чугунного литья). Вокруг завода вырос поселок с населением около 600 душ, состоящий из нескольких слобод, который до 1942г. года назывался Каслинским заводом. Это был особый, достаточно замкнутый заводской мир со своими традициями, нравами и обычаями. |

Протрет тульского купца Я.Р. Коробкова

|

Удачно выбранное для строительства завода и поселка место обеспечило Каслям ключевое положение на так называемой «казанской тропе» - прямой дороге из Тобольска на Казань, Уфу и Кунгур. Хитрые «купецкие люди» везли товары через Камень, как издавна назвался Урал, именно «казанской тропой», избегая Верхотурской дороги – официально признанного пути в Сибирь, так как в Верхотурье все товары облагались высоким таможенным сбором и воеводскими поборами.

В 1869 году поселок Касли по числу жителей (9 812 человек) занимал четвертое место в Екатеринбургском уезде после Екатеринбурга, Невьянска и Березовского завода. Поселок славился – и славится до сих пор – своим рыбным промыслом.

В 1942 году заводскому поселку Касли присваивается статус города.

Сегодня Касли входит в систему городов Горнозаводской Северной зоны Южного Урала. Со времен основания Демидовских заводов Касли традиционно относят к Кыштымскому территориальному округу.

|

| Музей художественного литья г. Касли |

Поэтому неудивительно, что небольшой (сегодня в Каслях проживает около 20 тыс.населения) город, расположенный в северной части Челябинской области на протяжении многих десятилетий является местом паломничества российских и иностранных туристов.

История Каслинского художественного промысла

Каслинский художественный промысел по изготовлению чугунных изделий уходит корнями в далекий XVIII век, когда на Урале происходил стремительный подъем горнозаводской промышленности.

13 августа 1751 г. в Оренбургской канцелярии была составлена «купчая крепость», по которой статский советник Н. Н. Демидов купил у основателя завода Якова Коробкова Каслинский чугунолитейный и железоделательный завод за 10 500 тыс. рублей.

При Н. Н. Демидове Каслинский завод был окончательно достроен. Заводчик Никита Никитич Демидов отличался крутым и жестоким нравом, не терпел возражений и требовал беспрекословного выполнения всех своих распоряжений и прихотей. Скупой на похвалу и поощрения, он был безмерно щедрым на штрафы и наказания за малейшее неповиновение и оплошность. Не удивительно, что на заводах Демидова и приписанных к ним селениях нередко происходили бунты – народ отказывался идти на работу.

В 1758 году, «чувствуя престарелые свои лета», Н. Н. Демидов поделил все имущество между пятью сыновьями, оставив четвертому сыну – тоже Никите Никитичу (1728 - 1804), Каслинский и Кыштымские заводы. Наследник произвел существенную реконструкцию и расширение Каслинского завода. Завод в год давал до 130 тыс. пудов чугуна, большая часть которого здесь же переделывалась в железо.

В конце XVIII века Демидов перестроил домну, вместо трех деревянных кирпичных фабрик возвел четыре каменных. В таком виде Каслинский завод в 1805 году по завещанию Н. Н. Демидова, бывшего бездетным, перешел во владение его внучатого племянника – Петра Григорьевича Демидова (1740 -1826), тайного советника, заводовладельца, обер-директора Коммерческого училища в Санк-Петербурге. К этому времени в Каслях было 570 домов и проживало 2 914 крепостных.

|

| Купец I гильдии Расторгуев |

|

| Г.Ф.Зотов |

Однако в 1809 году П. Г. Демидов продает завод за 700 тыс. рублей купцу первой гильдии Льву Ивановичу Расторгуеву (1770 - 1823). Первым делом Расторгуев взялся за выполнение военных заказов.

|

| Предметы домашней утвари |

С конца 1815 года все работы на заводе выполнялись под руководством местного литейного мастера Никиты Захаровича Теплякова. В Каслях в больших количествах отливались казаны, котлы, рукомойники, лотки, утюги и разных видов чаши.

В 1823 году на Каслинском и Кыштымских заводах появился новый управляющий Григорий Федорович Зотов (фото). Именно с деятельностью Г. Ф. Зотова на Каслинском заводе связано становление художественного литья. Зотов первым внедрил в 1824 году на Каслинском заводе немецкую технологию художественного литья. В качестве первых образцов каслинцы использовали немецкие отливки, привезенные Г. Ф. Зотовым из Берлина, где он побывал в 1820 году, в поездке по металлургическим заводам Пруссии, а также художественное литье бронзолитейной мастерской Верх-Исетского завода. Каслинцы быстро освоили привезенную немецкую технологию художественного литья в сухую песчаную форму, внесли в нее свои новшества и с успехом стали применять для отливки различных статуй, бюстов, скульптурных групп и прочих изделий. 1824 год можно считать годом рождения каслинского художественного литья.

В период с 1843 по начало 1850-х гг. производство художественного литья на Каслинском заводе переживает свое второе рождение. Из Горного правления для обучения местных формовщиков были выписаны вольнонаемные специалисты-литейщики, предложившие новый способ покрытия отливок и значительно расширившие ассортимент художественной продукции. В конце 1840-х гг. стали выпускать подсвечники трех видов: черные, лаковые и бронзовые. Помимо узорчатых тарелок, производились молочники и марочницы нового образца, садовые диваны и чугунные кресла. Но развитие производства художественного литья в Каслях сдерживалось из-за отсутствия на заводе квалифицированного модельщика и профессионального скульптора, который сумел бы перевести орнаментированный рисунок с чертежа в деревянную или металлическую модель. Не случайно управляющему Кыштымским горным округом Ф. Е. Петрову пришлось отказаться от изготовления памятника Александру I для Александровского прииска Миасского завода. Каслинцы отлили только бронзовые украшения памятника при непосредственном участии Афанасия Никифоровича Тарханова – искусного резчика и модельщика из Билимбаевского завода, специально присланного в Касли по распоряжению Главного начальника уральских горных заводов генерала В. А. Глинки. Все крупные детали памятника (плинт, ступени, «подперки», днище, коробку, базу, колонну, капитель) отлили на Златоустовском казенном заводе и в феврале-марте 1850 г. перевезли на Александровский прииск. 30 августа 1850 г. памятник Александру I был открыт и освящен, но чугунный бронзированный бюст царя, отлитый позднее также в Златоусте, был установлен на нем лишь в июне 1851 г.

В Каслях в это время еще только собирались организовать производство круглой скульптуры, и Никита Тепляков отливал пока надгробные плиты с надписями типа «Воздвиг сей памятник купец Клементьев в 1850 году». С пуском в 1852 г. второй каслинской вагранки начинается производство ажурных решеток, оград, половых плит, надгробных памятников со сложными орнаментальными рельефами, расширяется выпуск садово-парковой мебели: скамеек, диванов, кресел, столов и стульев.

| Приступив к производству художественного литья, вспомнили в Каслях и о привезенных Зотовым Г. Ф. немецких моделях и моделях из бронзолитейной мастерской Верх-Исетского завода. С большим трудом часть из них была найдена. Освоили и некоторые модели бронзолитейной фабрики Выйского завода, где в 1830–1840-х гг. под руководством Федора Филипповича Звездина, выдающегося уральского бронзолитейщика, работали 18 мастеров. Оттуда привезли новые образцы художественного литья: подсвечники, настенные канделябры, чернильницы, а также бронзовые отливки Ф. Ф. Звездина («Бык» – копия с произведения итальянского мастера ХVI в. и «Верховой жеребец Мидльтон» – копия скульптуры знаменитого императорского рысака, вылепленной академиком П. К. Клодтом). |  Портрет купца

Г.Ф. Зотова |

|

| Братья Дружинины |

Управляющим со стороны Зотовой стал титулярный советник Лев Николаевич Деханов. Оба управляющих имели равные права, в любой момент один мог отменить распоряжение другого, что порой приводило к дезорганизации. После смерти Головина доверенность на «безотчетное заведование и правление» заводами со стороны М. Л. Харитоновой была выдана ее зятю и личному поверенному в заводских делах генерал-майору Г. В. Дружинину. С его именем исследователи связывают организацию в Каслях производства круглой скульптуры и подбор моделей так называемых кабинетных вещей, отливка которых началась в 1852–1853 гг.

Расширив участок художественного литья, Г. В. Дружинин поставил дело не хуже, чем у Демидовых в Нижнем Тагиле. По его указанию началось широкое использование кусковой формовки «всухую» – наиболее сложного способа формовки, впервые примененного в 1813 г. В. А. Стиларским при отливке круглой скульптуры из чугуна на Берлинском чугунолитейном заводе и внедренного в практику Каслей Г. Ф. Зотовым в 1824 г. Именно Г. В. Дружинин взял на себя ответственность за формирование ассортимента художественного литья, обогатив коллекцию его моделей образцами русской реалистической скульптуры. Страстный коллекционер картин, художественной бронзы и фарфора - он скупал в столичных антикварных лавках все лучшие скульптурные работы независимо от материала, в котором они были выполнены (металл, фарфор, дерево, гипс и прочее), приобретал право на тиражирование работ у лучших российских скульпторов и делал специальные заказы на изготовление моделей для литья. Кроме этого, он предоставлял для отливки в чугуне многие вещи из своей обширной коллекции художественной бронзы и фарфора, например более 20 произведений академика скульптуры П. К. Клодта, которые на долгие годы стали эталонами в каслинском литье.

Расширив участок художественного литья, Г. В. Дружинин поставил дело не хуже, чем у Демидовых в Нижнем Тагиле. По его указанию началось широкое использование кусковой формовки «всухую» – наиболее сложного способа формовки, впервые примененного в 1813 г. В. А. Стиларским при отливке круглой скульптуры из чугуна на Берлинском чугунолитейном заводе и внедренного в практику Каслей Г. Ф. Зотовым в 1824 г. Именно Г. В. Дружинин взял на себя ответственность за формирование ассортимента художественного литья, обогатив коллекцию его моделей образцами русской реалистической скульптуры. Страстный коллекционер картин, художественной бронзы и фарфора - он скупал в столичных антикварных лавках все лучшие скульптурные работы независимо от материала, в котором они были выполнены (металл, фарфор, дерево, гипс и прочее), приобретал право на тиражирование работ у лучших российских скульпторов и делал специальные заказы на изготовление моделей для литья. Кроме этого, он предоставлял для отливки в чугуне многие вещи из своей обширной коллекции художественной бронзы и фарфора, например более 20 произведений академика скульптуры П. К. Клодта, которые на долгие годы стали эталонами в каслинском литье.Постоянно проживая в Санкт-Петербурге, Г. В. Дружинин бывал на заводах наездами. Поэтому для ведения дел на Урале он подобрал опытных специалистов. В 1868 г. на должность управляющего Кыштымскими заводами со стороны Харитоновых-Дружининых был назначен А. Д. Одинцов. Он многое сделал для заводов вообще и для Каслинского в частности. За период его управления коллекция художественных моделей была увеличена почти в два раза (со 122 наименований в 1876 г., до 218 в 1887 г.). Именно на него легла основная подготовительная работа, связанная с участием заводов во всероссийских и всемирных выставках.

С 1860-х гг. выпуск «кабинетного» литья стал производиться под заказ с обязательной предварительной оплатой половины стоимости работ. Активно велись поиски стилистики и ассортимента изделий, пополнялся набор моделей. Новые требования, предъявляемые к жилому интерьеру, изменившиеся вкусы общества (интерес к классицизму сменился ориентацией на стиль историзма) и запросы рынка обусловили увеличение выпуска подсвечников разнообразной формы, декоративных ваз и тарелок, пепельниц и лотков, курительных и чернильных приборов, подчасников, кронштейнов и пр. Качество «кабинетного» литья значительно улучшилось. По своей отделке и уровню исполнения оно не уступало аналогичным бронзовым вещам, но было существенно дешевле и более доступно покупателю.

В 1870-е гг. определяются главные направления в каслинском литье («кабинетное», мемориальное, архитектурное и бытовое), складываются основные особенности его стиля: четкость силуэта, тщательная отделка деталей, передача фактуры различных материалов, высококачественная матовая окраска. Наиболее точную характеристику каслинскому литью дал страстный поклонник и знаток искусства каслинских мастеров профессор Борис Васильевич Павловский: «…каслинские отливки обладают великолепными художественными, пластическими качествами, не уступая в лучших своих образцах бронзе. Техническая безукоризненность отливок, а следовательно, и художественная, эстетическая выразительность чугунного камерного, или, как тогда говорили, «кабинетного», литья объясняется тремя факторами. Прежде всего, высокими качествами чугуна, способного выявить и передать все мельчайшие детали, своеобразие лепки скульптурного оригинала… Во-вторых, особым, неповторимым природным качеством формовочных песков. Природа щедро одарила ими Касли. И третьим, главным слагаемым успеха и славы стало уникальное, неповторимое мастерство каслинских рабочих – подлинных художников, превративших тяжелый грубый чугун в тончайший, податливый, как черный воск, материал пластики».

Действительно, славу каслинскому литью принесли прекрасный чугун, уникальные формовочные смеси и мастерство каслинских рабочих, но очень многое зависело и от того, кто занимался подбором моделей и образцов, от компетентности и образованности людей, ответственных за производство высококачественного литья.

В 1886 г. владельцы Кыштымского горного округа провели реорганизацию управления заводами и золотыми промыслами. К этому времени право наследования заводами перешло к баронессе К. А. Меллер-Закомельской (дочери Е. Л. и А. Г. Зотовых), О. П. Дружининой (дочери М. Л. и П. Я. Харитоновых), братьям Н. А. и К. А. Зотовым. Вместо четырех управляющих (по числу основных заводовладельцев) была введена должность главного управляющего Кыштымскими заводами, на которую пригласили известного горного инженера и металлурга статского советника Павла Михайловича Карпинского. На него была возложена вся организационная и техническая сторона дела. На этом поприще он проработал более двадцати лет, уделяя особое внимание модернизации производства, повышению качества литья, расширению ассортимента продукции и подбору образцов для экспонирования на выставках. Помимо П. М. Карпинского, в состав Главного управления Кыштымских заводов входили управляющие: горный инженер статский советник А. Х. Деви (сменил на этой должности Л. Н. Деханова), И. И. Карпович и К. П. Оберг. Смотрителем Каслинского завода был назначен отставной поручик артиллерии В. С. Кувязев.

Наблюдение за деятельностью заводов со стороны О. П. Дружининой продолжал осуществлять ее муж и поверенный Г. В. Дружинин. Более тридцати лет он был, по сути, художественным руководителем Каслинского завода. После смерти Г. В. Дружинина в 1889 г. преемником стал его сын – коллежский советник, секретарь Императорского археологического общества В. Г. Дружинин. Продолжая дело отца, он занимался художественным направлением производства. Благодаря активной целенаправленной деятельности Дружининых коллекция художественных моделей Каслинского завода почти утроилась.

|

| Первый чугунный павильон |

Мастера художественного литья, изготовившие чугунный павильон

|

С 1860 по 1914 гг. искусство каслинских мастеров было отмечено самыми престижными наградами:

С 1860 по 1914 гг. искусство каслинских мастеров было отмечено самыми престижными наградами:1860 – малая золотая медаль на выставке Вольного экономического общества в Москве;

1861 – малая серебряная медаль Мануфактурной выставки в Санкт-Петербурге;

1867 – большая серебряная медаль Всемирной выставки в Париже;

1870 – большая золотая медаль Всероссийской мануфактурной выставки в Санкт-Петербурге;

1872 – большая золотая медаль Политехнической выставки в Москве;

1873 – большая золотая медаль Всемирной выставки в Вене;

1876 – бронзовая медаль Всемирной выставки в Филадельфии;

1882 – серебряная медаль Всероссийской промышленной выставки в Москве;

1887 – большая серебряная медаль Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки в Екатеринбурге;

1888 – Почетный диплом выставки в Копенгагене;

1896 – высшая награда Всероссийской художественно-промышленной выставки в Нижнем Новгороде – право ставить на изделиях клеймо с государственным гербом России (двуглавым орлом);

1897 – золотая медаль Международной выставки в Стокгольме;

1900 – Гран-при Всемирной художественно-промышленной выставки в Париже (высшая награда первого класса) и большая золотая медаль;

1906 – большая золотая медаль Промышленной выставки в Милане;

1914 – Почетный диплом Балтийской промышленной выставки в Мальме.

|

| Б.О. Богач и Е.Е. Баумгартен у павильона. Париж 1900г. |

В 1896 году на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде Каслинскийзавод получил высшую награду — право ставить на изделия клеймо с Государственным гербом России — двуглавым орлом. Этот успех стал прелюдией полного триумфа в 1900 году на Всемирной художественно-промышленной выставке в Париже: каслинская экспозиция,которая была представлена в ажурном чугунном павильоне, получила высшуюнаграду – Большую золотую медаль.

Каслинский чугунный павильон с Парижской выставки был воссоздан мастерами-литейщиками в 50-е годы XX века и сейчас экспонируется в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. В 1978 году Каслинский чугунный павильон был зарегистрирован ЮНЕСКО как раритет – единственное в мире архитектурное сооружение из чугуна, находящееся в музейной коллекции.

В Каслях в разное время жили и работали выдающиеся скульпторы — выпускники Санкт-Петербургской Академии художеств: М. Д.Канаев, Н. Р. Бах, К. А. Клодт, которые не только предоставляли свои модели для тиражирования, но благодаря ихстараниям среди моделей завода появились произведения и других известных ваятелей. Таким образом, установилась связь каслинскогохудожественного литья с общим развитием русской скульптуры второйполовины XIX века. Каслинцы отливали в чугуне лучшие работы российскихскульпторов: П. К. Клодта, Е. А. Лансере, А. Л. Обера, Р. И. Баха, P.P. Баха, Н. И. Либериха, Н. А. Лаверецкого, Ф. Ф. Каменского, П. П.Забелло, Ф. П. Толстого, а так же многих зарубежных авторов: П.- Ж.Мена, Ж.- Л. Готье, Л.- О. Моро, П.- Э. Делабриера, К.- М. Клодиона идр.

|

| Чугунный павильон. Музей изобразительных искусств г.Екатеринбург |

Особо необходимо отметить роль М. Д. Канаева и Н. Р. Баха. Первый, чтобы повысить качество выпускаемого литья по распоряжению Г. В. Дружинина осенью 1871 г. открыл при заводском лазарете ремесленно-художественную школу, в которой дети потомственных мастеровых обучались рисованию, лепке фигур из глины и воска, резьбе по дереву и металлу, формовке и отливке фигур из гипса и чугуна. Под руководством Канаева заводские литейщики постигали специальные приемы работы, позволяющие производить литье с наименьшими затратами материалов, безукоризненно воспроизводили в чугуне работы российских скульпторов П. К. Клодта, Н. И. Либериха, Е. А. Лансере, А. Л. Обера и др. Отделкой всех отливок занимался чеканщик Ф. И. Широков. С увеличением объема работ М. Д. Канаев добился перевода из Златоуста в Касли опытных чеканщиков И. И. Мандрыкина и А. В. Полоумова. У них училось отделке скульптур первое поколение каслинских чеканщиков. Так каслинское литье породнилось со златоустовским гравированием на стали. Второй, продолжая занятия в школе, создал для завода ряд специальных моделей. Их старания, как отмечает уральский искусствовед и историк Б. В. Павловский, привели к появлению в среде каслинских рабочих своих, народных скульпторов. К их числу относятся В. Ф. Торокин, Д. И. Широков, К. Д. Тарасов и другие.

|

| Спичечница "Старуха с прялкой" |

Произведения каслинских мастеров-самородков имели на рынке небывалый спрос и приносили заводу хорошую прибыль. Они нашли гораздо более широкого потребителя, чем многие из моделей знаменитых скульпторов, за которые приходилось платить большие деньги. Популярность и демократичность искусства народных мастеров беспокоили хозяев завода, «конфузили» их в Дворянском клубе. Поэтому всем каслинским самоучкам под страхом увольнения запретили делать отливки по собственным образцам. Заодно им отказали и в просьбе получить профессиональное художественное образование и обучать своих детей в художественной школе. От мастеровых требовали впредь заниматься только своим делом – отливать, чеканить и доводить до совершенства модели прекрасных, но чужих скульптур.

Мастера Каслинского завода

|

В прейскуранте каслинского художественного литья представлены также многочисленные пепельницы, лотки, пресс-папье, подсвечники работы безымянных мастеров. Образцами для их отливки часто служили медные, бронзовые, фарфоровые и деревянные изделия, выполненные в ХVIII–ХIХ вв., как в России, так и за рубежом. Эти изделия всегда считались утилитарными и не представляющими художественной ценности. Не случайно авторы не ставили на моделях свое имя.

В настоящее время даже самая простая, обыденная вещь, изготовленная на Каслинском заводе в ХIХ–начале ХХ в., представляет интерес для антикваров, а многие изделия, авторов которых, к сожалению, установить уже практически невозможно, оцениваются теперь как художественные произведения. Зато на таких отливках стоят личные клейма династий каслинских формовщиков – Агеевых, Ахлюстиных, Бугаевых, Быковых, Варгановых, Владимировых, Востротиных, Голуновых, Дунаевых, Захаровых, Игнатовых, Кашириных, Козловых, Кузнецовых, Лазаревых, Лежневых, Мачалиных, Мочалиных, Перминых, Плотниковых, Резанцевых, Ремезовых, Самойлиных, Самолиных, Свистуновых, Столбиковых, Теплековых, Тепляковых, Тимофеевых, Тарокиных, Торокиных, Трофимовых, Халдиных, Хорошеиных, Хорошениных, Черняевых, Широковых и других, навсегда вошедших в историю Каслей. Их руками и вдохновением создавались поистине прекрасные вещи.

С началом Первой Мировой войны производство художественного литья было прекращено и сам завод был переориентирован на выпуск военной продукции, а с 1920 года вновь возобновлено в небольших количествах.

В концу 20-х началу 30-х годов XX-го века производство художественного и архитектурного литья начинает расширятся и в 1934 г. был создан специальный цех художественного и архитектурного литья (полностью обновленный, расширенный и модернизированный в конце 80-х гг. XX-го века) , перед которым была поставлена задача - обновление тематики художественной продукции, с целью отражения в ней современности. С 1935 года завод выполняет заказы на поставку архитектурного крупногабаритного литья (городские художественный фонари; набережные, мостовые, парковые ограждения-решетки, городские скамьи, урны и прочее) для мостов, бульваров и парков г.Москвы, Московского метрополитена, а также других крупных областных центров.

Парк "Царицыно" г.Москва

|

Парк "Царицыно" г.Москва

|

| В Каслях исторически выпускалось немало чугунного архитектурного литья. Каслинский чугунолитейный и железоделательный завод по количеству и качеству этой продукции занимал одно из первых мест в России. В числе наиболее распространенных и относительно простых видов изделий архитектурного литья были узорчатые чугунные плиты для оформления полов культовых зданий, казенных присутственных мест и вестибюлей частных особняков. Выпускали их, кроме Каслинского, многие уральские заводы: Каменский, Кушвинский, Верх-Исетский, Нижнетагильский, Билимбаевский и др. Повышенным спросом пользовались разнообразные чугунные колонны и столбы под арки и фронтоны крылец – как простые по форме, гладкие, с обычной базой в виде многогранника, без каких-либо рельефных изображений, так и |  Плита напольная

|

Рисунку каслинских решеток второй половины ХIХ столетия, как и большей части архитектурно-декоративного литья этого периода,

Рисунку каслинских решеток второй половины ХIХ столетия, как и большей части архитектурно-декоративного литья этого периода, свойственны черты стиля классицизма: строгость композиционного решения, сочетание ясности и простоты. В декоре орнаментальных мотивов главенствовала прямая линия, ясные геометрические формы – круг, овал, ромб. Один из характерных рисунков каслинских решеток – мотив пересекающихся кругов, скрепленных цветочной розеткой и обрамленных меандром в верхней и нижней части решетки.

свойственны черты стиля классицизма: строгость композиционного решения, сочетание ясности и простоты. В декоре орнаментальных мотивов главенствовала прямая линия, ясные геометрические формы – круг, овал, ромб. Один из характерных рисунков каслинских решеток – мотив пересекающихся кругов, скрепленных цветочной розеткой и обрамленных меандром в верхней и нижней части решетки. Наряду с классическими решениями в оформлении каслинских решеток проявлялись и отголоски иных исторических стилей – готики и барокко. В модельном фонде Каслинского завода можно встретить например фрагмент решетки, выполненный в готическом стиле и состоящий из тонких колонок с выступающими над верхней горизонталью килевидными концами, между ними – острые готические стрелы. Возвращением к пышным формам барокко проникнуто композиционное решение ограды Кыштымского завода, отлитой каслинскими мастерами в конце ХIХ в.

Наряду с классическими решениями в оформлении каслинских решеток проявлялись и отголоски иных исторических стилей – готики и барокко. В модельном фонде Каслинского завода можно встретить например фрагмент решетки, выполненный в готическом стиле и состоящий из тонких колонок с выступающими над верхней горизонталью килевидными концами, между ними – острые готические стрелы. Возвращением к пышным формам барокко проникнуто композиционное решение ограды Кыштымского завода, отлитой каслинскими мастерами в конце ХIХ в.Очень распространенным в каслинских решетках был растительный мотив стилизованных цветов и трав, характерный для стиля модерн. Например, лестничное ограждение в особняке А. К. Поклевского-Козелл в Екатеринбурге (ул. Малышева, 46) выполнено из элементов стилизованного цветка шиповника.

Изображение распускающегося цветка шиповника занимает центр решетчатого фронтона крыльца этого же особняка. Кроме того, крыльцо украшено чугунной бахромой с кистями, которые свисают с его фронтона и боковых сторон. Характер растительных форм декора и отточенность чеканного рисунка позволяют отнести крыльцо дома заводчика А. К. Поклевского-Козелл к лучшим образцам каслинского архитектурного литья. Парадные крыльца с навесами украшали здания управ, земств, заводоуправлений, контор крупных фирм, особняков состоятельных людей и являлись неотъемлемой частью архитектурных сооружений крупных городов второй половины ХIХ столетия.

Изображение распускающегося цветка шиповника занимает центр решетчатого фронтона крыльца этого же особняка. Кроме того, крыльцо украшено чугунной бахромой с кистями, которые свисают с его фронтона и боковых сторон. Характер растительных форм декора и отточенность чеканного рисунка позволяют отнести крыльцо дома заводчика А. К. Поклевского-Козелл к лучшим образцам каслинского архитектурного литья. Парадные крыльца с навесами украшали здания управ, земств, заводоуправлений, контор крупных фирм, особняков состоятельных людей и являлись неотъемлемой частью архитектурных сооружений крупных городов второй половины ХIХ столетия.В декоре деревянных домов каслинских мастеровых и жителей многих окрестных селений, наряду с коваными железными украшениями, фигурными навершиями печных и водосточных труб, к концу ХIХ в. появились отлитые из чугуна дверные ручки, маскароны с кольцами для привязи лошадей, таблички «Для писем и газет», декоративные гвозди-обереги с литой чугунной шляпкой в виде звериной морды, коровьей или лошадиной головы и различных солярных знаков.

Каслинский завод выпускал разнообразные чугунные дверки для печей и плит – от самых простых по оформлению, с упрощенным геометрическим орнаментом, до украшенных сложными рельефами с весьма высоким уровнем исполнения, благодаря чему прозаичные изделия приобретали черты настоящих произведений искусства. При этом каслинские мастера, помимо своих моделей, часто брали за основу модели из столичных городов, перерабатывая их в соответствии со своим художественным вкусом и пониманием формы. Для украшения печных дверок использовались мотивы рельефов высокого классицизма: связки ликторских копий, щиты с воинской арматурой, маски львов, львы с шаром, колесница с квадригой коней. Реже дверки украшались орнаментом в духе рококо и барокко – изображениями цветочных гирлянд, пухлых путти и ангелочков. Порой они декорировались рельефами в стиле модерн (вазы с лилиями или стеблями и листьями), а также в русском стиле (с элементами домовой резьбы). Иногда использовалась готическая атрибутика – стрельчатые арки и фронтоны с фигурами рыцарей в доспехах. Но чаще всего изображались жанровые сцены: одинокий всадник, катание на санках, охотничьи сюжеты.

Каслинский завод выпускал разнообразные чугунные дверки для печей и плит – от самых простых по оформлению, с упрощенным геометрическим орнаментом, до украшенных сложными рельефами с весьма высоким уровнем исполнения, благодаря чему прозаичные изделия приобретали черты настоящих произведений искусства. При этом каслинские мастера, помимо своих моделей, часто брали за основу модели из столичных городов, перерабатывая их в соответствии со своим художественным вкусом и пониманием формы. Для украшения печных дверок использовались мотивы рельефов высокого классицизма: связки ликторских копий, щиты с воинской арматурой, маски львов, львы с шаром, колесница с квадригой коней. Реже дверки украшались орнаментом в духе рококо и барокко – изображениями цветочных гирлянд, пухлых путти и ангелочков. Порой они декорировались рельефами в стиле модерн (вазы с лилиями или стеблями и листьями), а также в русском стиле (с элементами домовой резьбы). Иногда использовалась готическая атрибутика – стрельчатые арки и фронтоны с фигурами рыцарей в доспехах. Но чаще всего изображались жанровые сцены: одинокий всадник, катание на санках, охотничьи сюжеты.Одним из главных разделов архитектурного литья Каслинского завода являлись камины. Будучи важным элементом внутреннего убранства богатого дома, камины по своему декоративному оформлению отличались редким разнообразием форм, размеров и украшений. В Каслях по настоящее время выпускаются 17 видов каминов. С наибольшей полнотой искусство уральских мастеров выразилось в барочных формах так называемого «Ипатьевского камина» с характерными для него валютами боковых стоек портала, прекрасно вылепленными головами сатиров и цветочными розетками по углам. К наиболее сложным по конструкции и декоративному оформлению каминам относится «Демидовский камин», представляющий собой подобие ажурного шкафа. Его боковые стенки и лицевая каминная решетка покрыты сложным ажурным орнаментом со скульптурными накладками в виде головок путти, а узорчатый портал словно соткан из чугунных кружев.

В конце ХIХ–начале ХХ вв. при изготовлении каминов и решеток нередко наряду с чугунными элементами использовались бронзовые. Это было вызвано поисками нового художественного языка в архитектурных решениях интерьера, значительно расширявшими ассортимент изделий. У каминов обычно устанавливались экраны в литой фигурной раме на колесиках и художественно оформленные подставки для каминных принадлежностей (щипцов, кочерги, щетки и совка). Подставки чаще всего изготовлялись максимально приближенными к стилю камина, но иногда они представляли самостоятельные сюжетно-декоративные группы, такие, например, как собака, сидящая на задних лапах и держащая в пасти хлыст (арапник), или цапля, стоящая с раскрытыми крыльями среди камышей и высматривающая у своих ног рыбу.

Для оформления интерьеров в Каслях выпускались различные этажерки, столики, даже стулья и кресла (фотопример). Последние часто относят к садовой мебели – скамейкам и диванам (фотопример). Самым распространенным видом чугунной мебели была скамья, ножки которой отливались вместе с кронштейном сиденья и спинки в виде стилизованных стволов молодых берез, а сама спинка и сиденье делались из дерева – брусков или досок. Чугунные части раскрашивались под березу, что придавало скамье естественный, «природный» вид.

«Кресло садовое» в стиле классицизма со спинкой в виде лиры из стилизованных листьев, «Стул с решеткой под камыш», а также «Диван готический» и «Диван с виноградной лозой» (по образцу Петербургского завода Сан-Галли, приобретенного Г. В. Дружининым) выполнялись в Каслях по моделям 1810–1830-х гг. известного берлинского художника, скульптора и архитектора Карла-Фридриха Шинкеля (1781–1841). Эти модели поступили в Касли в 1850-х гг., но широко тиражировать их начали лишь в конце ХIХ в.

Садовые столики изготовлялись в трех вариантах по рисункам и моделям неизвестных авторов, присланным из Санкт-Петербурга. Наиболее популярный у покупателей «Стол со знаками Зодиака» был выполнен в псевдобарочном узоре.

Почти трехвековая история завода, талант художников, мастеров-формовщиков, литейщиков, чеканщиков, мастеров по окраске изделий сделали каслинское чугунное литье уникальным явлением в художественной промышленности России, подлинным достоянием русской культуры и отечественной истории, ярким образцом мировой художественной практики. Сегодня, как и более чем полтора века назад наши изделия выполнены по оригинальной технологии, в лучших традициях каслинского художественного литья, продолжаемого двенадцатым поколением каслинских мастеров.

Производственный корпус ООО "Каслинский завод архитектурно-художественного литья"

|

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)